食品の微生物検査

食中毒対策は万全ですか?

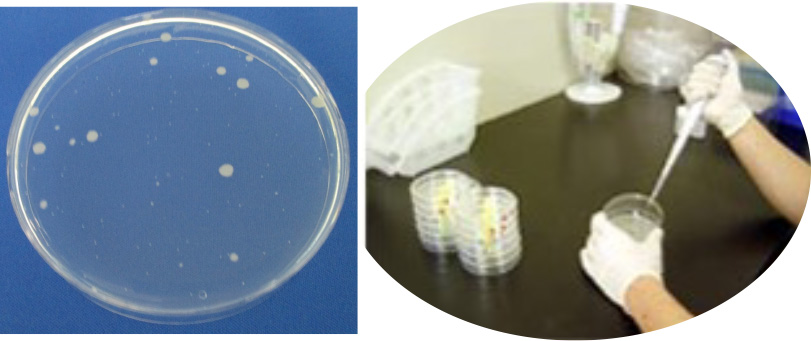

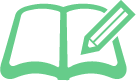

食品の微生物検査は、食品ごとに定められた規格などに従い、衛生管理の指標となる細菌や食中毒の原因となる細菌を調べます。

検査方法は細菌によって異なり、主として培養後の微生物の有無や菌数をもとに品質や安全性を評価します。

主な細菌性食中毒と原因食品

| 食中毒菌 | 原因食品 |

|---|---|

| 黄色ブドウ球菌 | おにぎり、弁当、サンドイッチなど |

| サルモネラ菌 | 食肉、鶏卵など |

| セレウス菌 | 米飯類、麺類など |

| 腸炎ビブリオ | 魚介類など |

検査菌種と検査項目

| 区分 | 検査項目 |

|---|---|

| 衛生(汚染)指標菌 | 一般生菌数(細菌数) |

| 大腸菌群 | |

| 大腸菌 | |

| カビ数 | |

| 酵母数 | |

| 好気性芽胞菌(耐熱生菌数) | |

| 食中毒細菌 | 黄色ブドウ球菌 |

| サルモネラ菌 | |

| セレウス菌 | |

| 腸炎ビブリオ | |

| リステリア | |

| O-157(腸管出血性大腸菌) | |

| 目的別検査 | 消費期限設定のための微生物検査 |

| 苦情食品の原因微生物の特定 |

下記のようなご要望にお応えいたします。

- 輸入時の命令・自主検査

- 取引先に提出する納入品の検査結果

- 原材料の検査

- クレーム品の検査

- 食品衛生法第26条第1~3項の規定に基づく厚生労働省の登録検査機関です。

- 非常に多くの分析実績、経験がございます。

- 短納期対応(ご相談ください)

- 分析上のアドバイスが可能です。

コラム

コラム

コラム

コラム

食中毒予防の三原則は以下になります。

|

|

|

|---|---|

|

|

厚生労働省が定める業務規程に準じ、食品衛生法の基準に適合する方法で実施しており検査の信頼性を確保しています。(食品衛生法 GLP準拠) |

|

|

|